神社・寺院・歴史 一覧

-

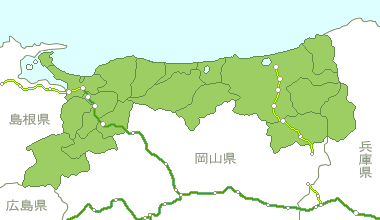

米子・境港・大山周辺

- 神社・寺院・歴史都道府県選択

- 鳥取県全て

- 鳥取市周辺 [34]

- 倉吉市・三朝温泉周辺 [22]

- 米子・境港・大山周辺 [33]

-

ぶ 豊乗寺

- [ 寺院 ]

-

八頭郡智頭町新見

平安時代の嘉祥年間(845年~851年)、弘法大師(空海)の法弟・真雅による開基と伝えられる古刹。国宝の絹

-

ほ 伯耆国分寺跡

- [ 寺院 | 歴史 | 公園 ]

-

倉吉市国府 国分寺

奈良時代、聖武天皇の勅願によって建てられた国分寺跡。芝生を敷きつめ、歴史公園として整備。近くに伯耆国庁跡、

-

え 延暦寺(日野町)

- [ 寺院 ]

-

日野郡日野町根雨76

長谷部信連の開基と伝わり、本尊は宝仏山の御堂に安置されていた阿弥陀如来。境内には、日野町出身で明治・大正時

- [ 神社 | 花 | パワースポット ]

-

米子市尾高1025

大己貴神を祀る古代の官立の神社。

伯耆大山山麓(米子市)の本社と山腹(西伯郡大山町)の奥宮とがある。奥宮の本殿・幣殿・拝殿および末社下山神社

- [ 歴史的建造物 ]

-

鳥取市東町2-121

旧藩主池田家の別邸として建てられたフレンチルネッサンス様式の洋風建築。

明治40年の嘉仁皇太子殿下(のちの大正天皇)山陰地方行啓にあわせて完成され、皇太子殿下の宿舎として使用され

-

ご 極楽寺(倉吉市)

- [ 寺院 | 桜 ]

-

倉吉市八屋130

元禄年間に創建された古刹。

曹洞宗の古い寺で、本道には薬師三尊が祭られており、脇の木造日光・月光菩薩立像は藤原期の作といわれています。

-

ち 長通寺(鳥取市)

- [ 寺院 ]

-

鳥取市国府町岡益285

約400年前に創建された曹洞宗の寺。鳥取市職人町生まれ(明治20年)の日本画家・八百谷冷泉氏の襖絵が残って

-

わ 若桜弁財天

- [ 神社 ]

-

八頭郡若桜町三倉 江嶋神社内

古くから弁天さんと親しまれていて、商売繁盛や縁結びの神様。

桜弁財天の創建は伝承によると文治年中(1185~89)、平家一族の小松備中守平師盛卿がこの地へ落ち延び、平

-

い 板井原集落

- [ 紅葉 | 歴史的建造物 | 歴史 ]

-

智頭町市瀬板井原

[ 紅葉時期 10月下旬~11月下旬 ]

[ 紅葉時期 10月下旬~11月下旬 ]山々の間に沈みこんだ集落には平家落人の隠れ里の伝説が残る。

板井原集落は、伝統的建造物群保存地区で、日本の山村の原風景を残す。集落内の110棟余の建物の内、23棟は江

-

わ 若桜宿

- [ 道・通り・街 | 歴史街道 | 歴史 | 桜 ]

-

八頭郡若桜町若桜

八頭郡若桜町にある宿場町。

中世、若桜鬼ヶ城の城下町として整備され、江戸時代以降は鳥取と姫路を結ぶ若桜街道と伊勢街道の宿場町、商業都市

-

お 大滝山観音堂

- [ 観音 ]

-

倉吉市関金町関金宿

大滝山の山間にある観音堂で、木造十一面千手観音立像は像高1.05m、室町時代初期の作。参詣や避暑に訪れる人

- [ 歴史 ]

-

西伯郡大山町御来屋

御来屋港は隠岐島から脱出した後醍醐天皇が最初に上陸したところ。しばらくの間腰掛けたと伝えられる大岩があり、

- [ 寺院 ]

-

倉吉市仲ノ町2960

奈良時代の養老5年(721年)、法道を開山として創建されたと伝わる寺。現在の建物は鎌倉時代に再建され、室町

- [ 城 | 展望台 | 日の出 ]

-

鳥取市河原町谷一木1011

天正8年(1580年)に羽柴秀吉(豊臣秀吉)が鳥取城攻めで陣を築いたというお城山の頂上にそびえ立ち、別名若

-

お 岡野貞一歌碑

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

鳥取市東町

鳥取市出身で作曲家として多くの唱歌を残す岡野貞一の歌碑。

文部省唱歌「ふるさと」「春の小川」・「おぼろ月夜」「もみじ」など、多くの唱歌を作曲した鳥取出身の岡野貞一。

- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-

倉吉市仲ノ町3445-8

打吹公園に建設された館に美術部門と歴史部門からなる総合博物館「倉吉博物館」として開館。赤瓦屋根に白壁造りの

- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-

鳥取市上町88

郷土の歴史や風土について紹介した歴史博物館。

マルチメディアを駆使した装置を使い、復元した鳥取城内を散策する鳥取城シアター、鳥取の風土や文化歴史など、城

-

か 皆生温泉神社

- [ 神社 ]

-

米子市皆生温泉

皆生温泉の氏神様・皆生温泉神社。

「皆、生きる」と書いて皆生、いつからか長寿の神様として、長寿・家庭円満を御祈願される人々が集まるようになり

-

か 観音院

- [ 寺院 | 観音 | 庭園 | 桜 ]

-

鳥取市上町162

国指定名勝の観音院庭園として有名。

中国三十三観音霊場第32番札所であり、“出世観音”としても知られる。書院の前には元禄年間(1688~170

-

み 三徳山三佛寺

- [ 寺院 ]

-

東伯郡三朝町三徳1010

平安時代から山岳仏教の霊場として信仰されてきた三徳山。山中には天台宗修験道の古刹、三佛寺本堂や重要文化財の

-

い 石谷家住宅

- [ 歴史的建造物 | 庭園 ]

-

八頭郡智頭町智頭396

石谷家は、広く地主・山林経営をしてきた家で、敷地3000坪・部屋数四十余りと7棟の土蔵を有する大規模な和風

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]

-

西伯郡大山町岡

元弘3年(1333年)、元弘の変によって配流の身となった後醍醐天皇が隠岐から脱出し一番最初に着いたところと

-

か 上淀廃寺跡

- [ 寺院 | 歴史 ]

-

米子市淀江町福岡

白鳳時代の寺院跡で、平成3年に日本最古級である白鳳期の彩色仏教壁画が発見された。遺物は、壁土(壁画含む)約

- [ 神社 ]

-

鳥取市河原町曳田

因幡の白兎の昔話に登場する大国主命が結婚した、因幡国の八上姫神(やがみひめのかみ)を祭る神社。隣接する八上

-

う 宇倍神社

- [ 神社 | 初詣スポット ]

-

鳥取市国府町宮下651

因幡の一宮として有名な古社。祭神は武内宿禰。武内宿禰命は大和朝廷で天皇に仕えたと伝えられる人物で、360余

-

さ 楽楽福神社

- [ 神社 ]

-

西伯郡伯耆町宮原

標高1,031mの地にあり鬼退治の伝説が残る。

大日本根子彦太瓊尊、即ち人皇第7代孝霊天皇を主神とし、皇后、皇妃、皇子及びその一族を祀る。鬼住山の伝説によ

-

し 白壁土蔵群

- [ 歴史的建造物 ]

-

倉吉市東仲町、魚町、研屋町、新町1、堺町1

玉川沿いに並ぶ白壁土蔵群

白い漆喰(しっくい)の壁と黒い焼き杉板の腰壁。白と黒の色彩が美しい土蔵が旧市街を流れる玉川沿いに続く。江戸

- [ 神社 | 紅葉 ]

-

八頭郡智頭町智頭

[ 紅葉時期 11月上旬~11月中旬 ]

[ 紅葉時期 11月上旬~11月中旬 ]信州の諏訪大社の分霊を奉るため建てられた神社

牛臥山の山麓に鎮座し、参道は智頭往来に接する。境内には古来より社紋である楓が数百本繁茂しており、秋は紅葉の

-

す 杉神社

- [ 神社 ]

-

八頭郡智頭町智頭

杉の恩恵を受けてきた智頭の人々が杉の精霊を祀り昭和30(1955)年10月に創建された全国的にも神社。

-

じ 仁風閣

- [ 歴史 ]

-

鳥取市東町2-121

明治建築として名高いフレンチルネッサンス様式の西洋館

久松公園の一角にある白亜の洋館。元鳥取藩主・池田家の別邸として建てられたもので、フレンチ・ルネッサンス様式