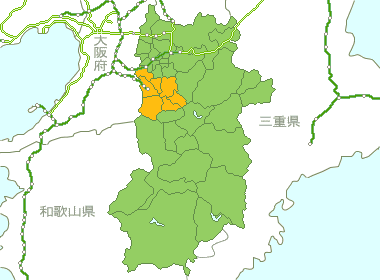

観光スポット 一覧

-

橿原・飛鳥

-

た 高木家住宅

- [ 歴史的建造物 ]

-

橿原市今井町1-6-9

今井町に残る江戸時代の商家(酒造業)。

切妻造、本瓦葺の2階建、創建は文政から天保の頃と見られている。幕末の上層民家の面影を残す。昭和47年5月1

-

あ 甘樫丘

- [ 自然 | 花 ]

-

高市郡明日香村豊浦

標高148mmの丘陵地。

東西に数百m、南北に1kmほど広がっている。丘全体が国営飛鳥歴史公園甘樫丘地区となっている。丘の北側に展望

-

か 鴨都波神社

- [ 神社 ]

-

御所市宮前町514

積羽八重事代主命(事代主)と下照姫命を主祭神とし、建御名方命を配祀する。葛城氏・鴨氏によって祀られた神社。

- [ 博物館・資料館 ]

-

葛城市當麻83-1

相撲の開祖「當麻蹶速」にちなんで建てられた相撲館。

大相撲本場所のものと同じサイズの土俵と枡席が設けられ、江戸時代の番付表や開け荷など相撲資料が約12000点

-

し 称念寺

- [ 寺院 ]

-

橿原市今井町3-2-29

本願寺一家衆であった今井兵部豊寿を開基とする寺。

本尊は阿弥陀如来。今井御坊とも称される。大和五ヶ所御坊、十六大坊の1つで中本山に列する。称念寺本堂は200

-

せ 船宿寺

- [ 寺院 | 桜 | 花 ]

-

御所市五百家484

四季折々の花を見ることができる花の寺。

神亀2年(725年)に行基菩薩がこの地で草庵を造り薬師瑠璃光如来を祀ったことが船宿寺のはじまりと伝わる。門

-

あ 飛鳥水落遺跡

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]

-

高市郡明日香村飛鳥

古代の漏刻跡とされる遺跡。

日本初の水時計「漏刻」の遺跡。かつては導水管や排水管がめぐらされ、一定の速度で水を流すことにより時間を計っ

-

い 今井町の町並み

- [ 歴史 ]

-

橿原市今井町

中世戦国時代の町並みが残ることで知られる。

16世紀、本願寺の一族だった今井兵部豊寿が開いた称念寺を中心とした寺内町。戦国時代に高い軍事力を誇った今井

-

い 岩屋山古墳

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

高市郡明日香村越

古墳時代終末期の古墳。

切石加工を施した巨石を使用した横穴式石室があり、これは石室の編年の指標の1つとなっている。1968年(昭和

- [ 歴史 ]

-

高市郡明日香村檜前

文武天皇陵から南西方向の丘陵地にある。

発掘調査によって、飛鳥時代、白鳳時代の瓦や、伽藍、心礎などが見つかり、平安時代の作と思われる十三重石塔が建

- [ 神社 ]

-

高市郡明日香村小原

藤原鎌足の生誕地との伝承がある場所に鎮座。

祭神は天照大神、品陀別命、天児屋根命。鎌足が産湯を使ったという井戸が残る。

-

か 葛城山

- [ 山・登山 | アウトドア | ハイキング ]

-

御所市櫛羅

金剛生駒紀泉国定公園内にある金剛山地の山(標高959.2m)の一つ。

奈良県と大阪府の県境にあり、山頂へは登山道のほかロープウェイも運行されているので手軽に登山が楽しめる。山頂

- [ 神社 ]

-

橿原市今井町

環濠集落の一部が復元されている。

周囲に濠をめぐらせた環濠集落が春日神社の裏に復元されている。

- [ 科学館 ]

-

橿原市小房町11-5 かしはら万葉ホール内 B1F

関西で最大級のフーコーの振り子を設置。

実験などを通じて科学の基礎が学べる施設。光と音の性質ゾーン展示物「焼きつく影」では、新しい影絵遊びができる

- [ 乗り物 ]

-

御所市櫛羅2503-1

葛城山登山口から山頂まで、1421m(高低差561m)を約6分で結ぶ。

標高959mの葛城山は、「一目百万本」ともいわれるツツジで有名。窓の大きなボディは360度見渡せ景色はすば

-

ひ 人麿神社

- [ 神社 ]

-

橿原市地黄町

柿本人麻呂を祭神とする神社。

祀られているのは万葉歌人で三十六歌仙である柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)。本殿は一間社隅木八春日造りで

-

く 久米寺

- [ 寺院 | 花 ]

-

橿原市久米町502

大和七福八宝めぐりのひとつ。

7世紀後半、聖徳太子の弟の来目皇子(くめのおうじ)と開基伝わり、弘法大師の大日経感得の地でもある。娘のふく

-

こ 子嶋寺

- [ 寺院 ]

-

高市郡高取町観覚寺544

753(天平勝宝4)年、孝謙天皇の勅願によって創建と伝わる。

「清水の舞台」で知られる京都東山の清水寺は子嶋寺の僧・延鎮によって開かれたとされ、平安時代中期以降は真言宗

-

せ 石光寺

- [ 寺院 | 花 ]

-

葛城市染野387

中将姫ゆかりのボタンの寺。

草創は約1300年前、天智天皇(668~671在位)の勅願で建てられ、役小角(えんのおづぬ)の開山と伝えら

-

た 高天寺橋本院

- [ 寺院 ]

-

御所市高天350

元正天皇(715~724年)に行基が開いたと伝わる。

鑑真和上(753年来日)を住職に任命されるなど、孝謙天皇(749~758年)も深く帰依され高天千軒と呼ばれ

-

た 高天彦神社

- [ 神社 ]

-

御所市北窪

金剛山の東麓にあり、葛城氏の祖神である高皇産霊神に、市杵島姫命、菅原道真を加えた三神を祀る。社殿後方の白雲

-

ま マルコ山古墳

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

高市郡明日香村真弓

真弓丘陵の一角にある24mの多角形墳。床を含む内壁には漆喰がぬられていて、これは高松塚古墳やキトラ古墳など

-

あ 飛鳥坐神社

- [ 神社 ]

-

高市郡明日香村飛鳥707-1

鳥形山の森に鎮座する古社。

境内には、江戸時代に式内小社飛鳥山口坐神社(あすかやまぐちにますじんじゃ)が遷座している。大山津見命、久久

-

い 市尾墓山古墳

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

高市郡高取町市尾

6世紀初頭か前半に作られたとされる前方後円墳。

後円部の石室は盗掘にあっていたものの、玉類、馬具、刀などが出土し、大型古墳の石室では県下最古の部類に属する

-

お おふさ観音

- [ 観音 | 花 ]

-

橿原市小房町6-22

バラが境内に所狭しとあふれる寺院として知られている。

18世紀後半の天明年間に妙円尼が開基したと伝えられる。イングリッシュローズを中心に約1800種およそ200

-

か 柿本神社

- [ 神社 ]

-

葛城市柿本187-3

柿本人麻呂ゆかりの地。

石見で死去した柿本人麻呂の遺骸を770(宝亀元)年にこの地に改葬し、社を建てたと伝わる。本堂には、紀僧正真

-

き 吉祥草寺

- [ 寺院 ]

-

御所市茅原279

4代舒明天皇の頃に山伏修験道の開祖ともいわれる役小角創建の寺。不動明王を所蔵し、小角自らの作といわれる32

-

く 九品寺(御所市)

- [ 寺院 ]

-

御所市楢原1188

境内や本堂の裏山に数多くの石仏があることで有名。

聖武天皇の詔りみことのりにより行基が開基、空海が中興したと伝わる古刹。裏山には、南北朝の戦いで倒れた兵士を

-

け 牽牛子塚古墳

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

高市郡明日香村越

石槨は巨大な岩をくり抜いて造られている終末期古墳。

発掘調査により、八角墳(八角形墳)であることが判明し、飛鳥時代の女帝で天智天皇と天武天皇の母とされる斉明天

-

な 中尾山古墳

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

高市郡明日香村平田

終末期の八角墳。

天皇陵の特徴である八角形墳で、文武天皇の墓ではないかという説が有力だが、明らかではない。