神社・寺院・歴史 一覧

-

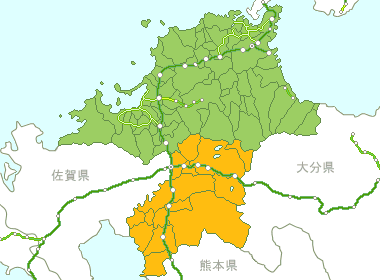

久留米・柳川・筑後

- 神社・寺院・歴史都道府県選択

- 福岡県全て

- 北九州市周辺 [24]

- 福岡・大宰府 [52]

- 筑豊 [23]

- 久留米・柳川・筑後 [60]

-

こ 高良大社

- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]

-

久留米市御井町1

筑後一の宮で、式内名神大社の正一位として古代より地域筆頭の格式を誇り、厄除け、延命長寿で篤い信仰がある。社

-

じ 十連寺公園

- [ 寺院 | 公園 | 遊歩道 ]

-

久留米市三潴町西牟田6557-44

大小の溜め池とクロマツに囲まれた水辺公園。

市内三潴町西牟田地区にある12ヶ所の溜池群のひとつ、清導寺溜池のほとりにある水辺公園。周辺の溜め池とは遊歩

-

だ 大本山善導寺

- [ 寺院 | 初詣スポット ]

-

久留米市善導寺町飯田550

古くは井上山光明寺といい、浄土宗の開祖・法然上人の直弟子にあたる聖光上人が、筑後の在国司兼押領史であった草

創建承元2(1208)年の古刹で、浄土宗の九州大本山。境内には県の天然記念物のクスの巨木や県の重要文化財で

-

あ 有馬記念館

- [ 歴史的建造物 | 博物館・資料館 | 見学 ]

-

久留米市篠山町444

有馬家資料を中心とした久留米藩政資料を主に展示公開

久留米城跡が整備された当時、株式会社ブリヂストンの石橋正二郎氏から寄贈された記念館。久留米歴代藩主の武具、

-

お 御塚権現塚古墳

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 見学 ]

-

久留米市大善寺町宮本386-1

古墳の周辺には、かつて「イロハ塚」と呼ばれるほど多くの古墳がありましたが、耕地整理などが進み、現在では御塚

権現塚古墳は二重の堀をめぐらせた円墳。御塚は帆立貝式前方後円墳で、三重の堀がある。埴輪片や土器などが発見さ

-

こ 江南山梅林寺外苑

- [ 寺院 | 自然 | 梅 | 見学 ]

-

久留米市京町209

藩主有馬氏の菩提寺。また、その名のとおり梅の名所としても有名。

筑後川の清流に臨む梅林寺は、鎮西一の修業道場と呼ぶにふさわしい寺観をそなえる。その外苑には約500本のウメ

- [ 神社 ]

-

久留米市瀬下町265-1

祭神に平家ゆかりの安徳天皇を祀っている全国水天宮の総本宮。壇ノ浦の悲劇にまつわることから海運守護神の社とし

-

や 柳川城跡

- [ 城 | 歴史 | 見学 ]

-

柳川市本城町144

永禄時代、水の利を活かして作られた名城「柳川城」

柳川藩主・立花氏10万9600石の居城跡。高い石垣と5層の天守閣を誇ったが、明治5(1872)年に焼失。今

-

あ 青木繁旧居

- [ 歴史 ]

-

久留米市荘島町431

青木繁に関する写真パネルや解説パネル、青木繁の作品の複製などを展示

日本近代美術史を語るうえで欠かせない著名な画家・青木繁の旧居を復元し、一般に公開。写真パネルや解説パネル、

-

え 円清寺

- [ 寺院 ]

-

朝倉市杷木志波5276

黒田藩筆頭家老の栗山大膳の父利安が主君のため創建。

藩主黒田如水が死去した慶長9(1604)年にその冥福を祈るために栗山備後利安が建立。龍光山円清寺の山号寺号

-

く 久留米城跡

- [ 城 | 歴史 | 見学 ]

-

久留米市篠山町444

1871年(明治4)の廃藩置県まで約250年間にわたって一帯を治めた、筑後二十一万石藩主・有馬氏の居城跡。

およそ250年間にわたって北筑後を治めた久留米藩21万石、藩主有馬氏の居城跡。1587年(天正15)に毛利

-

く 久留米成田山

- [ 寺院 | 観音 ]

-

久留米市上津町1386-22

成田山新勝寺の分院

シンボルは、高さ62mの日本最大級・慈母大観音像。眉間には3カラットのダイヤが18個埋め込まれている。体内

-

じ 定林寺のアジサイ

- [ 寺院 | 花 | 見学 ]

-

大牟田市今山1878

定林寺は「あじさい寺」とも呼ばれており、雨の日に輝く紫陽花の姿は幻想的。

定林寺は、あじさい寺として有名な曹洞宗の寺院。アジサイの見ごろは6月ころ。三池山山麓に散乱している石塔を集

- [ 寺院 | 花 ]

-

大牟田市今山1878

アジサイ寺として有名な曹洞宗の寺院。

曹洞宗の寺院で、中世にこの地域を領有した三池氏の菩提寺として建立されたと伝えられている。三池山麓に散乱して

-

せ 専念寺

- [ 寺院 | 見学 ]

-

久留米市草野町草野258

1204(元久元)年に創建されたと伝えられ、「九州の日光」と称される美しい寺。

元久元(1204)年に創建されたと伝えられ、「九州の日光」と称される美しい寺。本堂内部は、朱・緑青・金泥の

-

た 七夕神社

- [ 神社 | 見学 | 祭り・イベント ]

-

小郡市大崎1-1

宝満川を挟んで西に七夕神社、東に老松宮。この二つの神社には、対で作られた様な二体の御神体が祀られている。

筑後川の支流、宝満川西岸に鎮座する神社。社殿内に祀る赤い中国ふうの衣装の女像は、およそ240年前に七夕物語

-

な 南淋寺

- [ 寺院 | 歴史的建造物 | 見学 ]

-

朝倉市宮野86

806年(大同元)に天台宗の寺として伝教[でんきょう]大師によって開山され、変遷を経て、現在真言宗大覚寺派

開創約1200年の古刹。最澄が遣唐使船の航海の安全を祈って7体の薬師仏を彫ることを誓願。その1番目の尊像と

-

み 三池炭鉱宮原坑跡

- [ 歴史的建造物 | 歴史 | 見学 ]

-

大牟田市宮原町、桜町ほか

宮原坑では一時、三池集治監(みいけしゅうじかん※「集治監」とは刑務所の前身)に収監されていた囚人たちが採炭

大牟田市には近代化した石炭産業の変遷を物語る歴史的遺産が多数残る。重文の宮原坑施設は、明治31(1910)

- [ 歴史 | 博物館・資料館 | 見学 | 特産 ]

-

大牟田市宝坂町2-2-3

江戸時代に作られた雅を伝える「歌カルタ」や、当時の世相を反映した「いろはカルタ」など、約1万点の収蔵品の中

日本のカルタ発祥の地、大牟田にある国内唯一のカルタの資料館。日本のカルタはポルトガル人の影響を受け、16世

-

か 鏡田屋敷

- [ 歴史的建造物 | 庭園 ]

-

うきは市吉井町若宮113-1

町内に現存する唯一の屋敷型建造物で幕末から明治初期に建てられた屋敷

当初郡役所の官舎として建てられたといわれ、明治後期に郵便局長を務めた佐藤氏が居住し、その後、昭和初期に籠田

-

な 並倉

- [ 歴史的建造物 ]

-

柳川市三橋町江曲216

川下り(お堀めぐり)の途中で見られる、3つ並んだ赤レンガ造りの倉。明治後期に建てられた柳川特産の味噌、しょ

-

ふ 福厳寺

- [ 寺院 | 見学 ]

-

柳川市奥州町32-1

歴代藩主の墓所である御霊屋[おたまや]がある。

立花氏の菩提寺で、天正15(1587)年に建立。墓地には初代藩主、歴代藩主のほか、檀一雄の墓がある。作家の

-

ま 万葉歌碑

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 見学 ]

-

朝倉郡筑前町篠隈

筑前町役場近くにあり、万葉の歌人・大伴旅人の歌「君がため醸みし待ち酒安の野にひとりや飲まむ友なしにして」が

-

え 恵蘇八幡宮

- [ 神社 ]

-

朝倉市山田151

『木の丸殿』跡と伝わる恵蘇八幡宮

斉明天皇と天智天皇を祀り、獅子唐をはじめ、数々の社宝をおさめる朝倉市の総社。恵蘇八幡宮の由来「恵蘇八幡宮・

- [ 歴史 | 博物館・資料館 | 見学 ]

-

大川市三丸844

昭和57年に開館した施設。中央部の白亜の塔と、ト音記号レリーフを中心に展示室などがある。

記念館には4000もの名曲を残した作曲家、古賀政男が生前に愛用していたギター、大正琴、マンドリンなどを展示

-

さ 三連水車

- [ 歴史的建造物 ]

-

朝倉市菱野

江戸時代から堀川の水を運び続けている現役の水車。当時の農地灌漑技術の粋と、多大な労力を費やした英知の結晶と

-

み 三柱神社

- [ 神社 | 公園 | 桜 | 見学 ]

-

柳川市三橋町高畑323-1

初代立花藩主・立花宗茂と妻のぎん千代、その父戸次道雪[べっきどうせつ]の三神を祭った神社

柳河藩九代藩主立花鑑賢によって文政9(1826)年に創建され、藩祖の立花宗茂とその妻ぎん千代、妻の父の戸次

-

や 焼ノ峠古墳

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 自然 | 峠 | 見学 ]

-

朝倉郡筑前町四三嶋239

筑前町南部の城山山麓、標高56mにある古墳。3世紀ころの首長の墓といわれる。南北に全長約39.8mの前方後

- [ 歴史的建造物 ]

-

柳川市新外町1

江戸時代に柳川(柳河)藩主の別邸として建てられた。迎賓館である西洋館、100畳敷きの大広間、国の名勝の松涛

- [ 神社 | 梅 | 花 | 見学 ]

-

久留米市北野町中3267

学問の神、筋切、長寿、交通安全の神として、広く知られている。

天喜2(1054)年、京都の北野天満宮の代官所として創建された。学問、交通安全などの神として広く知られてい