神社・寺院・歴史 一覧

-

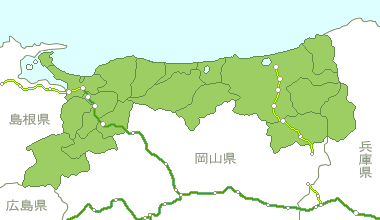

米子・境港・大山周辺

- 神社・寺院・歴史都道府県選択

- 鳥取県全て

- 鳥取市周辺 [34]

- 倉吉市・三朝温泉周辺 [22]

- 米子・境港・大山周辺 [33]

-

な 名和神社

- [ 神社 | 桜 ]

-

西伯郡大山町名和556

名和長年一族を祀った神社。

14世紀はじめ、後醍醐天皇をたすけて建武新政権創出に功績のあった、名和長年公とその一族42柱を祀る。約70

-

も 茂宇気神社

- [ 神社 ]

-

鳥取市鹿野町河内

氏神として古くは妙見大権現と称された。明治元(1868)年の神社改革で「茂宇気神社」と改称。「もうけ神社」

-

あ 赤猪岩神社

- [ 神社 ]

-

西伯郡南部町寺内地内

因幡の白兎の神話の続きの説話の舞台となった場所にある、手間山のふもとの神社。境内には『古事記』に記された、

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

西伯郡伯耆町小町字稲場497番地

平安前期の女流歌人で、絶世の美女といわれた小野小町の墓と伝えられる五輪塔。地元では、往古から「御前さん」と

-

さ 斉尾廃寺跡

- [ 寺院 | 歴史 ]

-

東伯郡琴浦町槻下2268-1

白鳳時代(7世紀後半~8世紀初頭)に建立された古寺の跡。

建物は残っていないが、金堂の基壇や講堂跡の礎石が残る。本堂は南面し、東に金堂、西に塔を配した法隆寺式伽藍配

-

ゆ 由良台場跡

- [ 歴史 ]

-

東伯郡北栄町由良宿1458-16

江戸時代末期の風が吹く!国史跡鳥取藩『由良台場跡』

文久3年(1863)鳥取藩で最初に築造された海岸砲台。当時は町内六尾の反射炉で鋳造された大砲が備えつけられ

-

じ 地蔵院(倉吉市)

- [ 寺院 ]

-

倉吉市関金町関金宿1218

天平勝宝8(756)年、行基により創建したと伝わる寺。平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて文覚や源頼朝らに

-

よ 米子城跡

- [ 城 | 歴史 | 展望台 ]

-

米子市久米町

山頂からは国立公園大山・島根半島・中海・米子市が一望。

慶長6年(1601)伯耆の国城主として中村一忠が米子へ移ってきた際、米子城の築城にとりかかった。既に天正1

-

こ 興禅寺庭園

- [ 寺院 | 庭園 ]

-

鳥取市栗谷町10

鳥取藩主池田家の菩提寺。

鳥取藩主・池田家の菩提寺として創建された黄檗宗の寺院。境内には狩野派の大和絵を思わせる武家書院造りの庭園の

- [ 道・通り・街 | 碑・像・塚・石仏群 ]

-

倉吉市明治町

鉄道の倉吉線跡地につくられた、約1.8kmの散歩道。日本を代表する作家の彫刻作品が並ぶ。

-

じ 住雲寺

- [ 寺院 ]

-

西伯郡大山町大字古御堂513

紫の花と香り、藤棚の下の幻想的な空間

通称”ふじ寺”と呼ばれ、毎年5月上旬に見事な花を咲かせる。また、毎年「藤まつり」も開催されており、多くの観

- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-

米子市中町20

米子を中心に山陰の民俗・歴史に関する資料を展示。

昭和5(1930)年建造の米子市旧庁舎を山陰歴史館に衣がえした赤レンガ色タイル張りの歴史館の中には、山陰歴

-

よ 妖怪神社

- [ 神社 ]

-

境港市大正町62-1

境港出身の水木しげるにちなんで作られた神社。鳥居の横木には天然木で作った一反木綿が置かれている。併設してい

-

お 尾崎翠生誕の地

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]

-

岩美郡岩美町岩井480

尾崎翠生誕の地・岩美町。

1896年(明治29年)12月20日母方の実家にあたる、西法寺で尾崎翠は生まれました。愛宕山の麓にある西法

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 公園 ]

-

西伯郡大山町妻木1115-4

鳥取県の西部、大山町と米子市にまたがる遺跡。弥生時代の住居跡や墳丘墓が発見された。規模・質ともに国内最大級

-

い 生田長江文学碑

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]

-

日野郡日野町根雨76 延暦寺内

文豪・生田長江は日野町出身で、明治・大正時代の評論家であり、優れた翻訳家・小説家・劇作家でもあった。延暦寺

-

が 学行院

- [ 寺院 ]

-

鳥取市国府町松尾55

和銅2(709)年の創建と伝わる古刹。国指定重要文化財学行院には薬師三尊像と吉祥天立像の4体の仏像が安置し

-

だ 大山桝水高原

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 自然 ]

-

西伯郡伯耆町桝水高原1069-50

大山の西麓に広がるなだらかな丘陵が続く高原。大山高原天空リフトは春から秋にかけては「大山桝水高原観光リフト

-

か 河原旧上方往来

- [ 歴史街道 ]

-

鳥取市河原町河原

かつて茶屋や旅籠が立ち並んでいた通りは、今も随所にその面影を留めている。上方往来とは江戸時代、参勤交代をす

-

だ 大山寺 阿弥陀堂

- [ 寺院 ]

-

西伯郡大山町大山9 大山寺内

五間四方、単層宝形造りの堂は鎌倉時代に建造され、現存する大山の堂宇で最古の建築物。本尊は、1131年に大仏

-

ふ 福樹寺

- [ 寺院 ]

-

西伯郡伯耆町大殿1171

塔や仏堂、回廊跡などが発見され、白鳳期に大規模な寺があったと考えられる大寺廃寺跡から発見された魚の尾の形を

-

ほ 伯耆国庁跡

- [ 歴史 ]

-

倉吉市国府

奈良時代から平安時代に至る官衙(役所)跡。発掘調査によって建物群が整然と配置されていたことが判明している。

-

お 逢坂八幡神社

- [ 神社 ]

-

西伯郡大山町松河原232

貞観7(865)年、大分県宇佐八幡宮より勧請、大阪八幡宮と号したのがはじまり。誉田別尊(ほんだわけのみこと

-

な 名和一族郎党の墓

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

西伯郡大山町名和

名和長年公が建立したと伝えられる長綱寺の裏山にひっそりと立っているお墓。名和公の館を命にかけて守り、炎上と

-

だ 大山寺(西伯郡)

- [ 寺院 ]

-

西伯郡大山町大山9

大山の中腹にある古刹。

養老年間(717~723)に開かれた大山のふもとにたたずむ天台宗の古刹。奈良時代に創建され、平安末期・室町

-

や 弥留気地蔵

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

鳥取市佐治町尾際827

文字通り「やる気」を起こさせるお地蔵さま。昭和52(1977)年9月7日に誕生し、一躍ブームになり人気を集

-

ま 松本清張文学碑

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

日野郡日南町矢戸

松本清張の父の生まれ故郷である日南町矢戸にひ立つ清張の文学碑。清張は「父系の指」を書き、父への思いとともに

-

わ 和傘伝承館

- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-

米子市淀江町淀江796

淀江中央公民館の隣にある。淀江地区の伝統工芸・製造工程の見学や、紙はり体験(事前予約)することができる。傘

-

な 波しぐれ三度笠

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

東伯郡琴浦町赤碕 菊港

世界的に有名な彫刻家流政之氏の三体の石像の彫刻。彫刻は白のみかげ石を用いたもので、高さが4.33メートルあ