神社・寺院・歴史 一覧

-

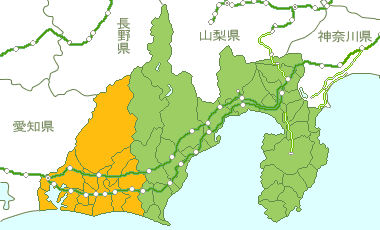

浜松・掛川・磐田

- 神社・寺院・歴史都道府県選択

- 静岡県全て

- 富士山周辺 [18]

- 熱海・伊東 [20]

- 伊豆 [55]

- 静岡・清水・焼津 [19]

- 御前崎・寸又峡・奥大井 [13]

- 浜松・掛川・磐田 [60]

-

り 龍眠寺

- [ 寺院 ]

-

掛川市西大渕5654

103代後土御門天皇在世の明応5年(1496)樹木ヶ谷(現沢上町)の地に、開祖大樹宗光禅師の初開道場として

-

か 掛川城

- [ 城 | 歴史 ]

-

掛川市掛川1138−24

日本初の本格木造復元天守閣

室町時代中期の文明(1469年-1487年)年間に守護大名・今川義忠が、重臣の朝比奈泰煕に命じて築城したと

-

は 法多山尊永寺

- [ 寺院 ]

-

袋井市豊沢2777

厄除け観音として知られる、遠州三山の1つ。

神亀2年(725年)聖武天皇の命により「大悲観音応臨の聖地」を捜し求めた行基によって建立されたと伝わる。本

-

え 遠州三山

- [ 寺院 ]

-

袋井市豊沢2777

遠州三山は、法多山・油山寺・可睡斎の3つの大刹(たいさつ)

「遠州三山」というのは、法多山・油山寺・可睡斎の3つの大刹(たいさつ)。袋井市久能2915-1(可睡斎)、

- [ 寺院 | パワースポット ]

-

浜松市北区引佐町奥山1577-1

臨済宗方広寺派の大本山。

1371(建徳2)年、後醍醐天皇の皇子・無文元選禅師によって創建。60余りの伽藍が建ち並ぶ。半僧坊大祭は1

-

お 小國神社

- [ 神社 | 紅葉 | パワースポット ]

-

周智郡森町一宮3956-1

[ 紅葉時期 11月中旬~12月上旬 ]

遠江國一宮「小國神社(おくにじんじゃ)」

小國神社の祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)、いわゆる大国主命(おおくにぬしのみこと)で「因幡の白うさぎ

-

だ 大福寺(浜松市)

- [ 寺院 ]

-

浜松市北区三ヶ日町福長220-3

貞観年間(859年~877年)扇山に創建されたと伝えられる。庭園は県指定名勝に指定されている。絹本著色普賢

-

ゆ 油山寺

- [ 寺院 | 歴史 | 紅葉 ]

-

袋井市村松1

[ 紅葉時期 11月下旬~12月中旬 ]

目の霊山として広く信仰を集めている真言宗の古刹。

奈良時代、行基によって開山された真言宗の古刹。山門は、掛川城の大手門、二の門を移築。桃山時代の三名塔に数え

- [ 城 | 公園 ]

-

浜松市天竜区二俣町二俣

1579(天正7)年に、徳川家康の長男、松平三郎信康が自刃したという悲話が残る二俣城跡。現在は、高さ約4.

-

ぎ 行興寺(磐田市)

- [ 寺院 | 花 ]

-

磐田市池田330

熊野御前が植えたと伝えられる根回り2m以上の巨木となった「熊野の長藤」で有名な寺。ほかに17本の藤があり、

-

れ 蓮華寺(萩の寺)

- [ 寺院 | 花 ]

-

周智郡森町森2144

天台宗の寺院で本尊は阿弥陀如来。慶雲年間(704年-708年)行基の開山により創建されたと伝えられ、天長年

-

か 掛川城公園

- [ 城 | 公園 | 桜 ]

-

掛川市掛川1138-24

平成6年に復元された掛川城天守閣を中心に整備された公園。国の重要文化財になっている御殿のほか二の丸茶室など

-

こ 香勝寺

- [ 寺院 | 花 ]

-

周智郡森町草ヶ谷968

日本三大ききょう寺の1つ。

天文14年(1545)2月18日遠江一宮領主武藤刑部守氏定公が領地を寄付して、森町飯田の崇信寺8世全忠大和

-

ぺ 弁天神社

- [ 神社 ]

-

浜松市西区舞阪町舞阪3775-2

宝永6(1709)年、渡し舟の安全を祈願して建てられた。境内には天女の松があり、子宝、縁結びの神としても親

-

が 岩水寺

- [ 寺院 ]

-

浜松市浜北区根堅2238

神亀2年(西暦725年)に創建された真言宗の古刹で、厄除子安地蔵尊(国重文:伝弘法大師作)は、厄除け、安産

-

は 浜松城

- [ 城 | 歴史 | 桜 | 紅葉 ]

-

浜松市中区元城町100-2

[ 紅葉時期 10月下旬~11月中旬 ]

野面積みの石垣で有名。

徳川家康が元亀元年(1570年)に曳馬城に入城し、浜松城へと改称。家康が17年間過ごしたことから「出世城」

-

み 三ヶ日本陣跡

- [ 歴史 ]

-

浜松市北区三ヶ日町三ヶ日

江戸時代、大名などが泊まる公認の旅館を本陣といい、その跡。三ケ日には、薩摩の殿様一行4000人あまりが泊ま

-

ち 長楽寺(浜松市)

- [ 寺院 | 庭園 ]

-

浜松市北区細江町気賀7953-1

平安時代初期の大同年間(約1200年前)、弘法大師の開基といわれる。本尊は馬頭観音。小堀遠州作と伝えられる

-

き 木下恵介記念館

- [ 歴史的建造物 | 博物館・資料館 ]

-

浜松市中区栄町3-1

「旧浜松銀行協会」の中に置かれている記念館。

大正元(1912)年浜松生まれの日本映画の黄金時代を築いた映画監督・木下恵介の記念館。ゆかりの品を紹介する

-

し 史跡旧見付学校

- [ 歴史的建造物 ]

-

磐田市見付2452番地

明治8年に建てられた現存する日本最古の木造擬洋風小学校

1875年(明治8)に建てられた、現存する日本最古の木造擬洋風小学校校舎。1922年(大正11)までは小学

-

そ 窓泉寺

- [ 寺院 ]

-

掛川市西大渕5532

初代横須賀城主、大須賀康高が亡室の菩提を弔うため、天正7年に建立した。開山は茂嶽和尚で、和尚は康高の実の叔

-

き 久延寺 夜泣石

- [ 寺院 ]

-

掛川市日坂佐夜鹿291

小夜の中山は箱根と並び称される東海道の難所。

鈴鹿・箱根とともに東海道の三大難所と呼ばれた小夜の中山峠、中腹に奈良時代に行基によって開かれたといわれる名

-

せ 関所稲荷

- [ 稲荷 ]

-

湖西市新居町新居1375

江戸時代に朝鮮使節団を船で対岸へ渡すせるように稲荷大明神へ祈ったことに由来する。以来、商売繁盛と旅の安全の

-

だ 大洞院

- [ 紅葉 | 寺院 | 歴史 ]

-

周智郡森町橘249

[ 紅葉時期 11月中旬~12月上旬 ]

勝負運、子授け、厄除けの寺として有名。

森の石松の墓があることで知られる橘谷山大洞院は全国に3400余の末寺を持つ名刹。次郎長の碑とともに石松の墓

-

あ 新居関所

- [ 歴史 ]

-

湖西市新居町新居1227?5

現存する唯一の関所建物陽と大地が育んだもぎたての香り・・・いちごの里へようこそ

湖西市(旧浜名郡新居町)に所在する江戸時代の東海道の関所。浜名湖西岸の標高約2メートルの低地に立地し、主要

-

こ 金剛山庚申寺

- [ 寺院 ]

-

浜松市浜北区宮口635

神亀2(725)年に開山。現在の地の北西約200mの所、堂風呂に、庚申尊天と脇立月懐長者、金剛童子の三尊が

-

か 掛川市 竹の丸

- [ 歴史的建造物 | 庭園 ]

-

掛川市掛川1200-1

江戸時代に家老等重臣の屋敷地があった場所。

明治36(1903)年葛布を扱う豪商松本家が、家老等重臣の屋敷があった場所に建てた邸宅。平成19年から建物

-

し 初山宝林寺

- [ 寺院 ]

-

浜松市北区細江町中川65-2

旗本近藤貞用が寛文4年(1664年)に中国僧の独湛(どくたん)禅師を招いて開創した黄檗宗の寺。黄檗宗独特の

-

み 三熊野神社

- [ 神社 ]

-

掛川市西大渕5631-1

大宝元(701)年、文武天皇の皇后が子授け安産を祈り無事に皇子(後の聖武天皇)が誕生し、熊野本宮大社の分霊

-

り 龍潭寺

- [ 寺院 | 庭園 ]

-

浜松市北区引佐町井伊谷1989

733年(天平5年)行基によって開かれたと伝えられる遠州の古刹。龍の彫刻(伝左甚五郎作)や龍潭寺屏風遊戯之